2014년 3월 27일 동대문역사문화공원

동대문주차장의 지하1층엔 손님이 전혀 없는 잡화점이 있다.

이곳에서 파는 봉지 판타롱은 10장에 5천원.

건물이 완공되고도 몇달간의 준비 기간 후에 개관한 대규모 건물이라기엔,

차라리 봉지 판타롱을 팔아야할 것 같은 어처구니없는 상세들이 눈에 띈다.

이런 계단 디테일은, 말하자면 동네 건축업자가 가장 선호하는 스타일이다.

계단판은 화강석을 한 판으로 깔고, 하부의 콘크리트면에 몰탈을 발라 수성페인트로 마감하는 것.

평당 300만원이 되지 않는 평택 도시형생활주택을 지은 시공사가 꼭 이렇게 하겠다며 바꾼 모양새와 똑같다.

가장 손쉽게, 공정이 단순하게 이루어지기 때문이다.

게다가 이곳 계단실 한 귀퉁이에는 전체 층을 관통하는 도시가스 배관이

설치되어 있다.

곳곳에 번진 백화의 흔적과, 고르게 포장되지 않은 바닥의 화강석.

건물 규모에 맞지 않는 초라한 자전거 보관소.

5천억원은 도대체 어디다 탈탈 털어 쓴 것일까.

45,133장의 알루미늄 판넬을 만드는데 다 들어간 모양이다.

하지만, 이런 아주 사소한 것들은 우리 눈에만 보였던 것일까.

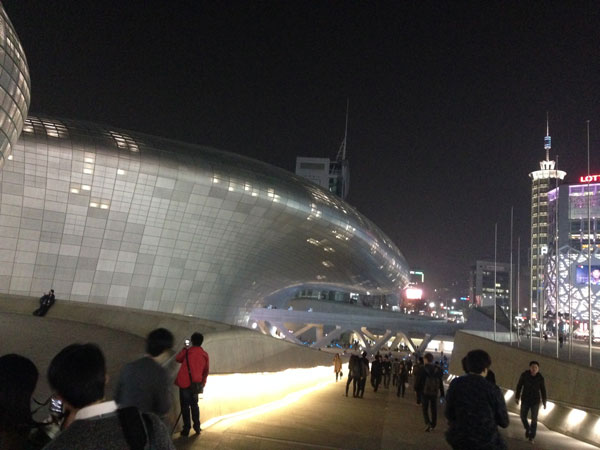

역사공원 저 너머에 ddp의 지붕이 보인다.

앗! 우주선이 착륙했다.

어둠이 내려앉으면 ddp는 조명으로 옷을 갈아입고 우리를 환상의 세계로 끌고 들어가는 듯 하다.

이리저리 얽혀 있는 외부와 내부공간을 돌아다니다보면 저절로 감동의 물결이 밀려온다.

현실은 잊고 이 곳에서 안주하고 싶기까지 하다.

이미 이곳은 관광명소가 된 듯하고, 외국인 관광객들은 계속해서 감탄사를 연발한다.

평생에 누가 우리에게, '5000억을 줄테니 당신 마음대로 설계해보라'는 극진한 대접을 해 주겠나.

그렇게 만들어진 건물이 감동적이지 않다면 그것이야말로 사기일 것.

스케일은 건축가의 특권이라며 짜증내며 돌아선 건축가의 당당함에 고개숙일 뿐.

하지만 현실은,

바로 이것.

사진찍기 아름답다고 친절하게 푯말까지 있는 곳에서 사진을 찍었다.

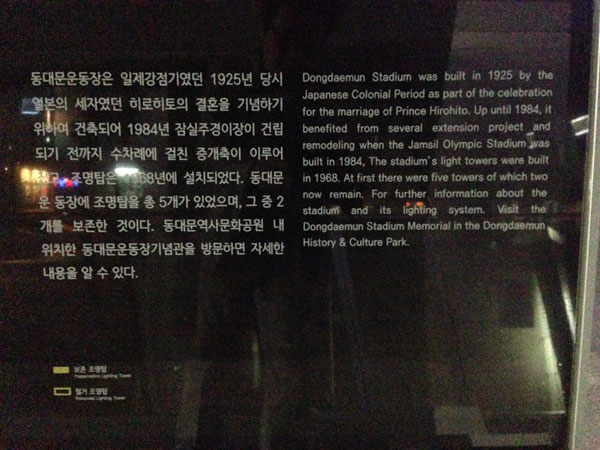

동대문운동장의 흔적은 2개의 조명탑과 짧은 설명이 담긴 안내판 뿐.

공사중 나온 유구를 급히 다른 곳으로 옮기고 몇 개의 돌덩이만 박제처럼 설치해 놓은 유구전시장

추락위험 표지판으로 위협하는, 접근 금지된 성벽

1967년의 동대문운동장

82년간 많은 사람들의 추억이 깃든 운동장은 흔적도 없이 사라졌다.

화려한 조명으로 빛나는 ddp 뒤로, 동대문역사문화공원은 어둠속에 무덤처럼 조용히 자리하고 있다.

켜지지 않은 정원등이 마치 비석처럼 보인다.

여러가지 디자인 제품이 눈을 호사스럽게 하지만, 선뜻 사게는 되지 않는다.

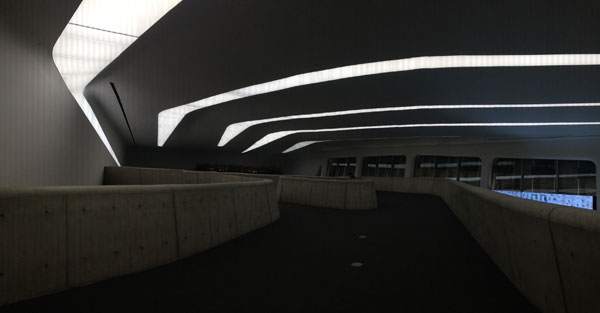

이 텅 비어 있는 내부 육교에서 5천원자리 봉지 판타롱이라도 팔면 살텐데.

세금으로 나간 5천억을 메꾸려면 많이 사줘야 하는데 말이다.

1억개만 사면 되니, 온 국민이 2개씩만 사면 되겠고나.

100년전의 이 시가, 문득 생각난다.

빼앗긴 들에도 봄은 오는가 지금은 남의땅빼앗긴 들에도 봄은 오는가나는 온 몸에 햇살을 받고푸른 하늘 푸른 들이 맞붙은 곳으로가르마 같은 논길을 따라꿈 속을 가듯 걸어만 간다.입술을 다문 하늘아 들아내 맘에는 나 혼자 온 것 같지를 않구나네가 끄을었느냐 누가 부르더냐답답워라 말을 해다오바람은 내 귀에 속삭이며한 자국도 섰지마라 옷자락을 흔들고종다리는 울타리 너머아가씨 같이 구름 뒤에서 반갑다 웁네고맙게 잘 자란 보리밭아간밤 자정이 넘어 내리던 고운 비로너는 삼단 같은 머리를 감았구나.내 머리조차 가뿐하다.혼자라도 기쁘게 나가자마른 논을 안고 도는 착한도랑이젖먹이 달래는 노래를 하고 제 혼자 어깨춤만 추고 가네나비 제비야 깝치지 마라맨드라미 들마꽃에도 인사를 해야지아주까리 기름을 바른 이가 매던 그 들이라다 보고 싶다내 손에 호미를 쥐어다오살찐 젖가슴 같은 부드러운 이 흙을팔목이 시도록 매고좋은 땀조차 흘리고 싶다강가에 나온 아이와 같이짬도 모르고 끝도 없이 닫는 내 혼아무엇을 찾느냐 어디로 가느냐우스웁다 답을 하려무나나는 온 몸에 풋내를 띠고푸른 웃음 푸른 설움이 어우러진 사이로다리를 절며 하루을 걷는다.아마도 봄 신령이 잡혔나 보다.그러나 지금은 들을 빼앗겨 봄조차 빼앗기겠네<이상화 1901년~1943년>